STEP3

バビロニアの楔形文字

古代バビロニアでは、身近にあった粘土と葦(あし)で、楔形文字(くさびがたもじ)という独自の文字文化を築きました。2種類のくさびの形を使って、位取り記数法という仕組みを発明したのです。古代の記数法のクイズにもチャレンジしてみましょう。

今私たちは算用数字を使っているけど、古代エジプトの人はヒエログリフで数字を表していたんですね。使われる時代や場所によって数字や文字のルールも違うんですね。

そうじゃ。実は今の記数法にたどり着くまでには長い歴史があるのじゃよ。今回は位取り記数法の起源と考えられているバビロニアの記数法を見てみよう。

バビロニアの記数法かー。バビロニアってどこの国だったっけ?よくわかんないけど、なんかおもしろそう!

バビロニアの楔形文字

紀元前2000年ごろ、今のイラクあたりにあった南メソポタミアのバビロニアではバビロンという古代都市を中心に文明が発達していました。メソポタミアとは、「 2つの河川の間の土地 」を意味し、チグリス 川とユーフラテス川という2本の大きな川の間にある地域を指します。

バビロニアでは楔形(くさびがた)文字で粘土板に記録を残していました。バビロニアには農作物以外は何の資源もありませんでしたが、粘土は有り余るほどありました。粘土はとても安価な筆記用具となります。半乾きの粘土版に葦(アシ)のペンで簡単に記号が書けます。葦もまたどこにでもあります。粘土板は乾くと頑丈でかびたりすることなく、乾燥した風土の中でいつまでも原形を保つことができます。特に長期保存したいときは、焼成して素焼きの板としました。火災によって焼成されたものもあります。粘土板に葦のペンで書く場合、曲線よりは葦の切口を押し付けたり引っかいたりする方が簡単です。

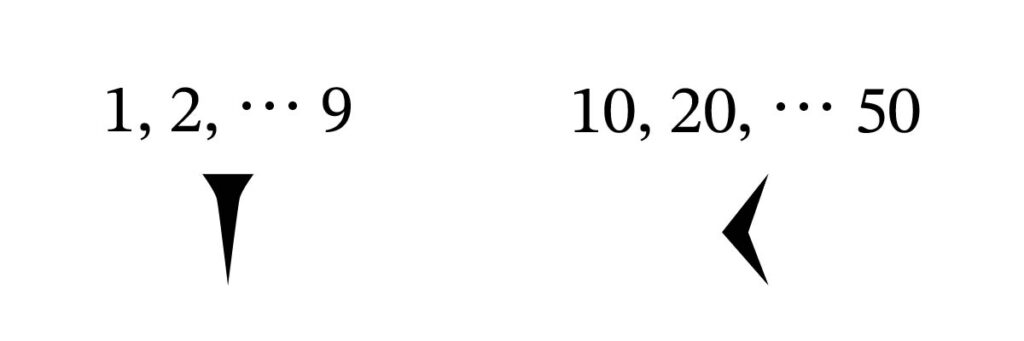

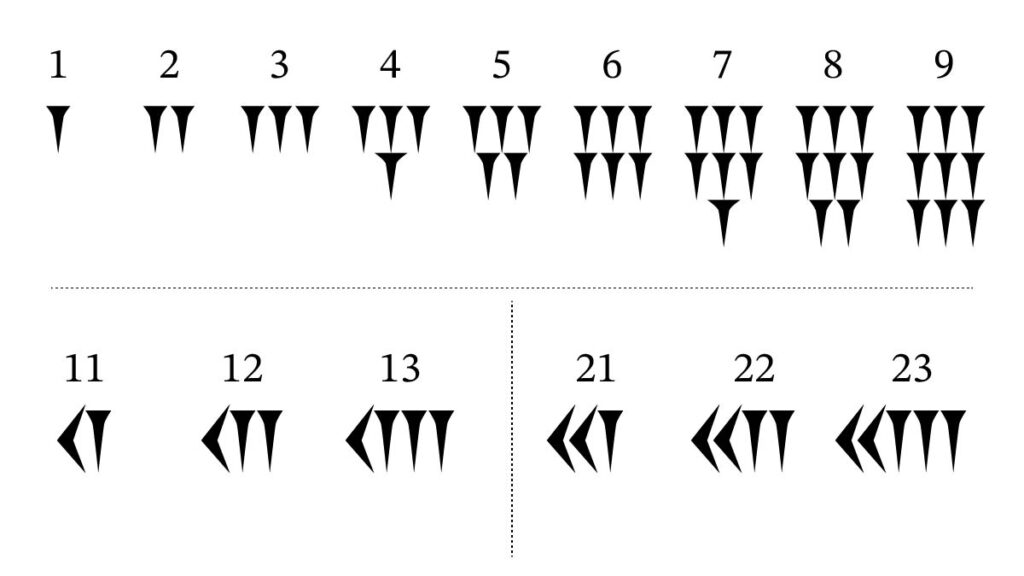

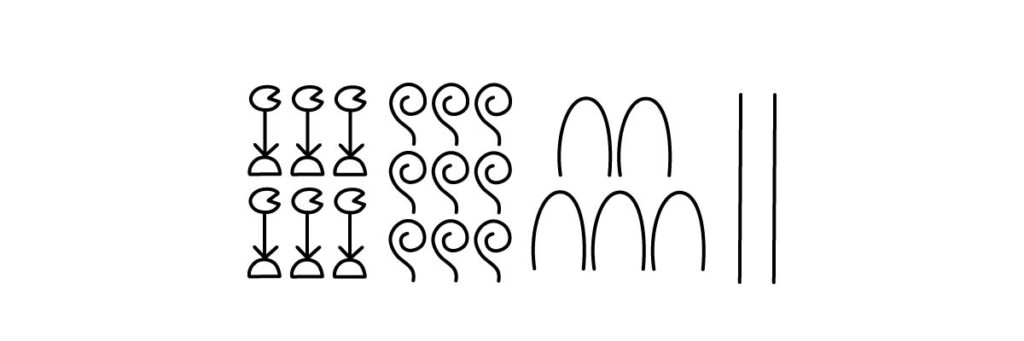

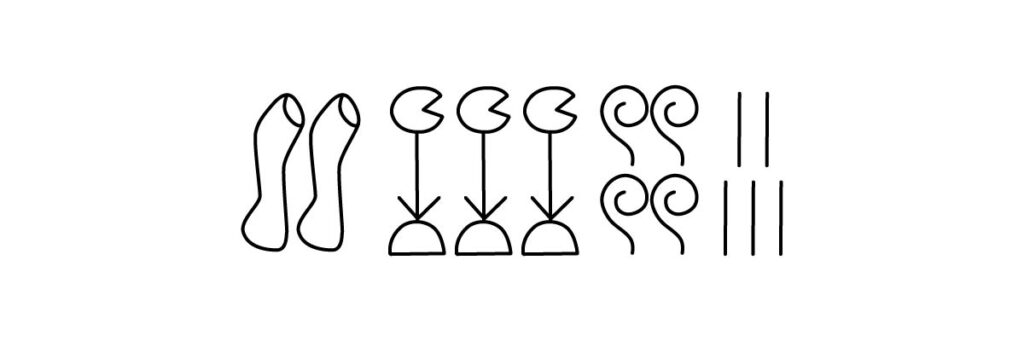

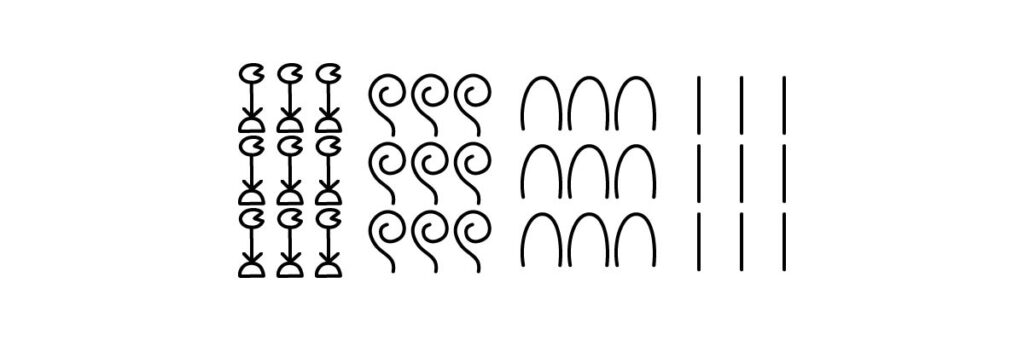

バビロニアの数字は、2種類の記号だけで構成されていました。

・1~9 を表す縦棒のくさび

・10,20,30 … 50 を表すくの字のくさび

1から59までの数はこれら2種類の記号を並べて数字を表していました。

ふーん。今はノートに書いたりパソコンやタブレットを使ってメモを作れるけど、バビロニアでは粘土版と葦を使ってたのかー。1から9まではStep1でも出てきた書き方だね。

2種類の記号だけでいろいろな数字を表せたってことですか?ヒエログリフは位ごとにそれぞれ記号が違っていたけど…。バビロニアは60進法を使っていたはずだけど、60以上の数はどうやって表していたのかな?

いいところに気づいたのう。60以上の数は現在我々も使っている位取り記数法という方式を使っておる。位取り方式はバビロニアで始まったと考えられておるぞ。どんな記数法か紹介しよう。

位取り記数法とは?

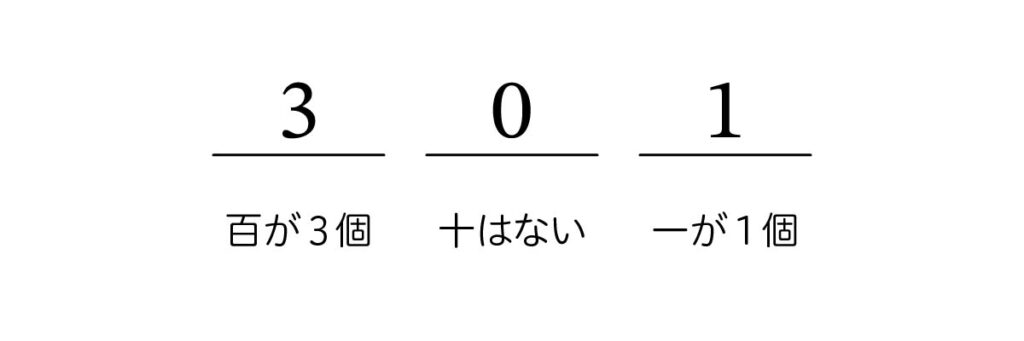

現在私たちが使っている 10進数は、インドで生まれアラビアに伝えられ、やがて12世紀にヨーロッパに伝えられました。この記数法は数字の表れる位置によって位が定まる位取り方式と呼ばれる画期的な記数法です。位取り記数法はインドよりもずっと前にバビロニアで発見されているのです。ただし、バビロニアの記数法は10進数ではなく60進数でした。60進法とは、60を基準に桁が上がるしくみです。

位取り方式とはどのような記数法でしょうか。現在私たちが使っている10進数で考えてみましょう。例えば、10進数「321」に出てくる3つの数字 3, 2, 1 はそれぞれ「百が3個、十が2個、一が1個」を表しています。「3と2と1」ではなく、「三百二十一」を表しているのです。数字の「並ぶ位置」によって、位が定まるルールを位取り方式と呼びます。位取り方式を使うと、0から9までの10種類の記号があれば、どんなに大きな数でも表せます。

そういえばヒエログリフは大きい数字は記号が用意されていなくて表せなかったよね。しかも同じ記号を何個も繰り返して書かないといけなかったし。

今使っている数字って実は結構すごい仕組みなんですね。数字の位置を変えるだけで違う数を表現できるってことだもんね。

今回紹介したもの以外にも、古代ではギリシアや中国などそれぞれの地域で独自の数字が使われておった。そして数学や文化と共に数字も進化していったのじゃ。数字の歴史はまだまだ奥が深いのじゃよ。さて、これまで見てきた内容を簡単なクイズにするからチャレンジしてみよう。

古代の記数法クイズ1

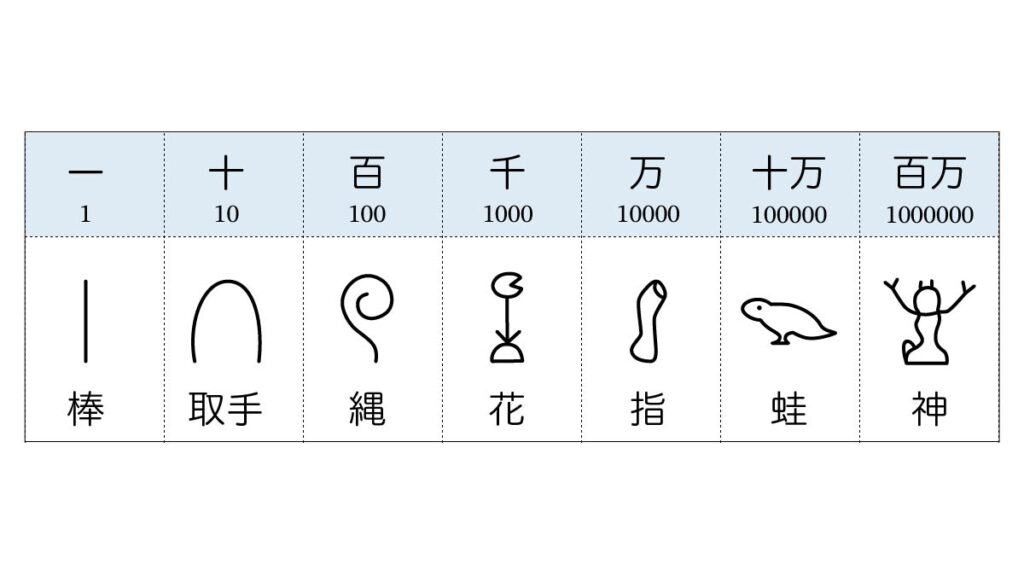

古代エジプトでは、数字専用のヒエログリフを使って数を表していました。数字の記号(下の表参照)を必要な数だけ繰り返して並べます。

Q

下のヒエログリフはいくつを表しているでしょう?

上の表を参考にして考えてみましょう。

答えを見る

A

6952。ハスの花6つ、縄9つ、取手5つ、棒2本。それぞれの位の記号が数の分だけ書き並べられています。

Q

下のヒエログリフはいくつを表しているでしょう?

上の表を参考にして考えてみましょう。

答えを見る

A

23405。取手のマークはないので10の位は0です。ヒエログリフにはゼロに対応する記号はありませんでした。

古代の記数法クイズ2

Q

ヒエログリフで「9999」を表してみよう。

答えを見る

A

ハスの花を9つ、縄を9つ、取手を9つ、棒を9本並べて書きます。同じ記号を何度も書かなければならずたいへんですね。

Q

ヒエログリフで「10000」を表してみよう。

答えを見る

A

指の記号を一つ書きます。

古代エジプトでは、1を表す棒、10を表す取手、100を表す縄…というように10を基準に位が上がる10進法に基づいて数が表されていました。

記号そのものが数の大きさを表しているため、記号を書く位置が変わっても表す数は変わりません。現在私たちが使っている10進法は、数字を書く位置によって位が定まる位取り記数法です。

『古代の記数法』はこれで終了です!

古代の人々が数をどのように表していたかわかりましたか?古代の記数法を知ると、現在の記数法についてもより深く知ることができます。

\ Mathematicaでは電子書籍を販売しています /

ポゥじいとめぐる『数』の旅 シリーズ

ポゥじいとめぐる『数』の旅シリーズは、数学史を対話形式でわかりやすく解説した電子書籍です。中高生の学びから、大人の知的好奇心まで幅広く応える入門書。数の歴史や発見の物語を、やさしく楽しくお届けします。

チャプター

Step1. 数字の始まり:線刻

Step2. 古代エジプトのヒエログリフ

Step3. バビロニアの楔形文字

– バビロニアの楔形文字

– 位取り記数法とは?

– 古代の記数法クイズ

キャラクター紹介

ポゥじい

Pou-Ji

フクロウの博士。数学のことならなんでも知っているけど、ちょっぴりうっかり屋さん。口ぐせは「学ぶって最高に楽しいんじゃよ!」

スウカ

数花

数学が得意な中学生。しっかり者で好奇心旺盛。歴史の知識も豊富でクイズが得意。数学の謎を見つけると目をキラキラさせる。時々鋭い指摘をする。口ぐせは「うんうん、わかってきたかも!」

カズオ

数男

数学はちょっと苦手な中学生。最近数学の面白さに気づいて学び始めた。のんびりマイペース。じっくり考える力はピカイチ。口ぐせは「よくわかんないけど、なんかおもしろそう!」