ポゥじいとめぐる「数」の旅

『古代ギリシアの数2 ー 無理数は本当に発見されていたのか?』

古代ギリシアの数学者たちは、無理数を本当に”発見”していたのでしょうか。ピタゴラス教団の時代に起こったとされる事件を手がかりに、「数とは何か」「世界をどう数えるか」といった数の本質を探ります。古代ギリシア人の思索に耳を傾けながら、世界を見つめる視点を変えてくれる、もうひとつの「数の物語」をお楽しみください。

この前の授業で「無理数」って習ったけど、いまいちピンとこないんだよね。分数で表せる数を「有理数」、表せない数が「無理数」って言うんだったっけ?√2とかπとか、記号もいっぱい出てきて混乱しちゃったよ。そもそもなんで「無理数」っていう名前なんだろう?

うんうん、わたしも最初そう思った! 割り切れないだけなのに“無理”って、ちょっとひどくない? なんだか「がんばってもダメな数」みたいな名前じゃない?って。でも、“無理数”の“理”は「比で表せる筋道」のことらしいよ。だから、無理数は「理が立たない」つまり「比で表せない数」っていう意味なんだって。

ふぉっふぉっ、よく調べておるのう。“無理数”という言葉は、西洋の “irrational number” の訳語なんじゃ。もともと古代ギリシア語の“logos(ロゴス)”――比や筋道を意味する言葉に由来しておるのじゃが…実際に古代ギリシアでそう呼ばれていたわけではないのじゃよ。√2のように整数の比で表せない数を、後の時代の人々が“無理数”と呼ぶようになった―というわけじゃ。

なるほどー。整数の比でも表せないなんて、やっぱり不思議だよね。どこまでも続く数ってことでしょ?最初にそれを見つけた人は、どんな気持ちだったんだろう?「こんな数があるなんて!」って、びっくりしたんじゃないかな。

たしかに。当時の人にとっては“ありえない発見”だったかもね。「無理数の発見でピタゴラス教団が大騒ぎになった」って話、聞いたことがあるよ。博士、無理数って古代ギリシアの時代に見つかったんですよね?

うむ。「無理数の発見」の話はよく語られている逸話じゃな。ピタゴラス教団は「世界は美しく調和の取れた整数比によって成り立っている」と信じておった。だから、整数比で表せない数の存在は、まさにその世界観を揺るがす“異物”だったのじゃ。

ただしのう――ここで大事なのは、「古代ギリシアの人々が“数”をどう考えていたか」を知ることじゃ。無理数の物語は、単に“新しい数の発見”ではなく、人類が“数”とどう向き合ってきたかという思想の物語でもあるのじゃよ。

なるほど…。「無理数」が見つかったって話は、私たちが思っている単なる「新しい数の発見」とはちょっと違うのかもしれないんですね。詳しく知りたいです!

歴史の中で、数がどう意味づけられていったのかを知るのって、すごく面白そうですね!古代ギリシアの文化や歴史についても興味が湧いてきました!

ふぉっふぉっ、その好奇心こそ学びのはじまりじゃ。この本では、古代ギリシアの人々の考え方をたどりながら、「無理数は本当に発見されていたのか」という問いに迫っていくのじゃ。

さあ、出発じゃ!数の神秘と人間の知恵が交わる古代ギリシアへ――「数」の世界の奥深さを、一緒にのぞいてみようではないか。

この本の内容

ピタゴラス教団の時代に起こったとされる“無理数のパニック” ――。

正方形の一辺と対角線の比は整数比で表せない…その事実を外部に漏らした者が処罰されたという劇的な物語が伝えられています。本書は、この数学史上もっとも有名な“発見の瞬間”、「無理数の発見」に新たな光をあてる一冊です。

この出来事は本当に「新しい数の誕生」だったのでしょうか。古代ギリシアの人々は、天文学や建築、日々の生活の中で「測ること」と向き合いながら、数や図形の世界を切り開いていきました。そこには、現代の私たちとは少し異なる発想や、不思議に思える価値観が息づいています。この本では、そんな古代の人々の足跡をたどりながら、「無理数は本当に発見されていたのか」という問いに迫っていきます。

ポゥじいとともに、数学の奥に潜む哲学を探る知的な旅へ出かけましょう。『無理数は本当に発見されていたのか?』は、数学の裏に潜む“哲学の物語”を楽しみたいすべての読者に贈るシリーズ第二弾です。

主なトピック

ピタゴラス教団を揺るがせた

“割り切れない数”

ピタゴラス教団は「万物は数である」と信じ、世界は整数比で成り立つと考えていました。ところが弟子ヒッパソスが、正方形の一辺と対角線の比は整数比で表せないことを発見します。この出来事は教団の信念を揺るがし、「無理数のパニック」と呼ばれる混乱を引き起こしたと言われています。この事件の本当の意味とは何だったのでしょうか。

“長さ”や“面積”はどのように

扱われていた?

古代ギリシアでは、長さや面積は「数」ではなく「量」として扱われていました。共通の単位も存在せず、地域ごとに異なる体系が混在。数が「量」と結びつくまでには、長い時間と知恵の積み重ねがあったのです。数の概念の進化の過程を一緒にたどってみませんか?

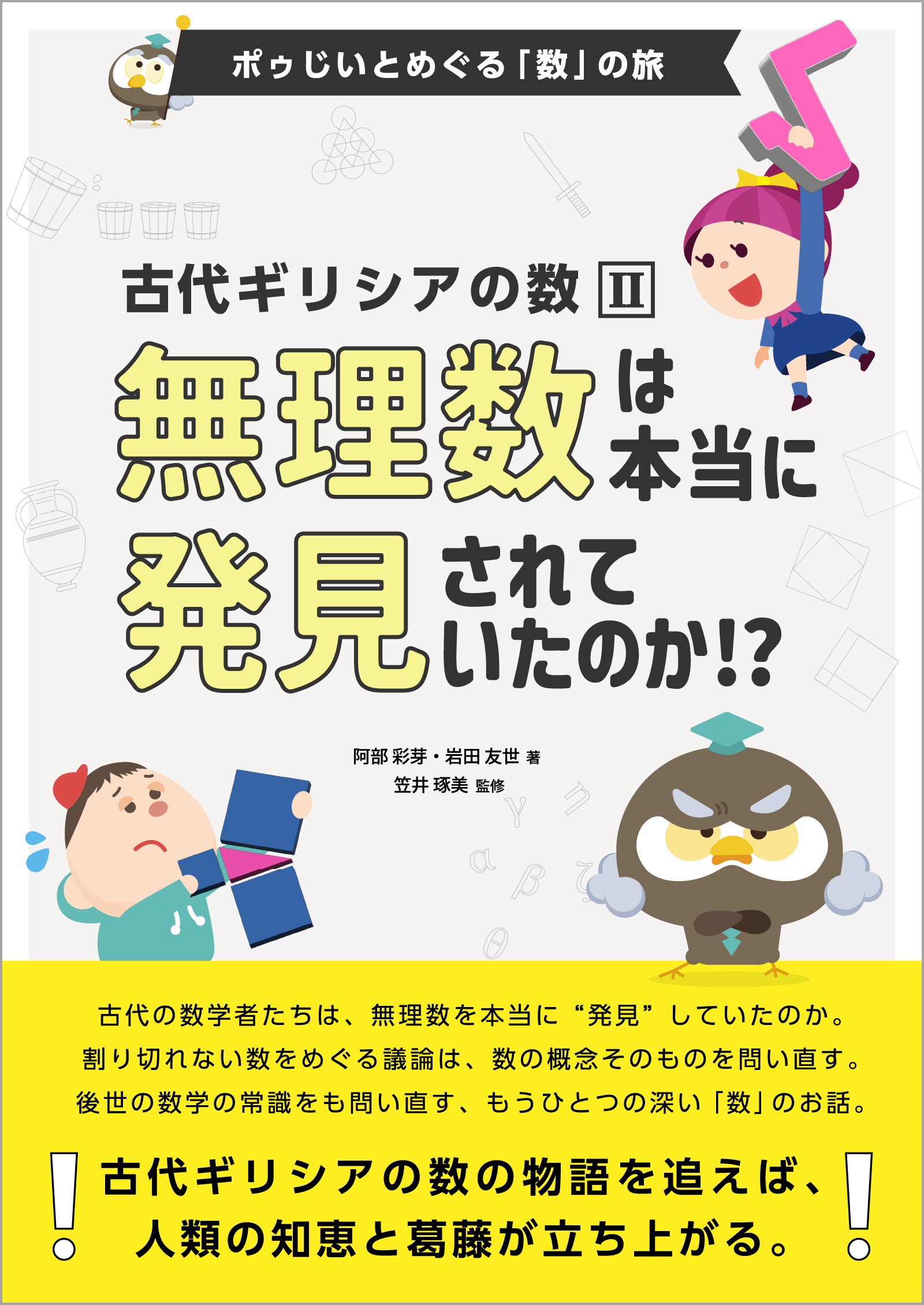

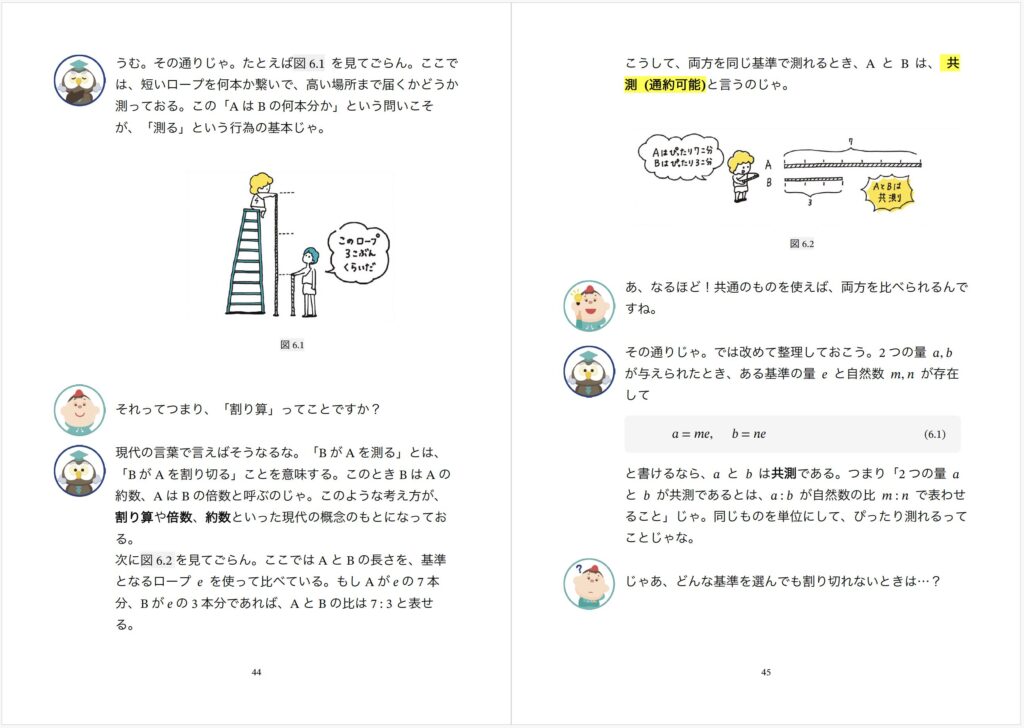

共通の“ものさし”で測るという発想

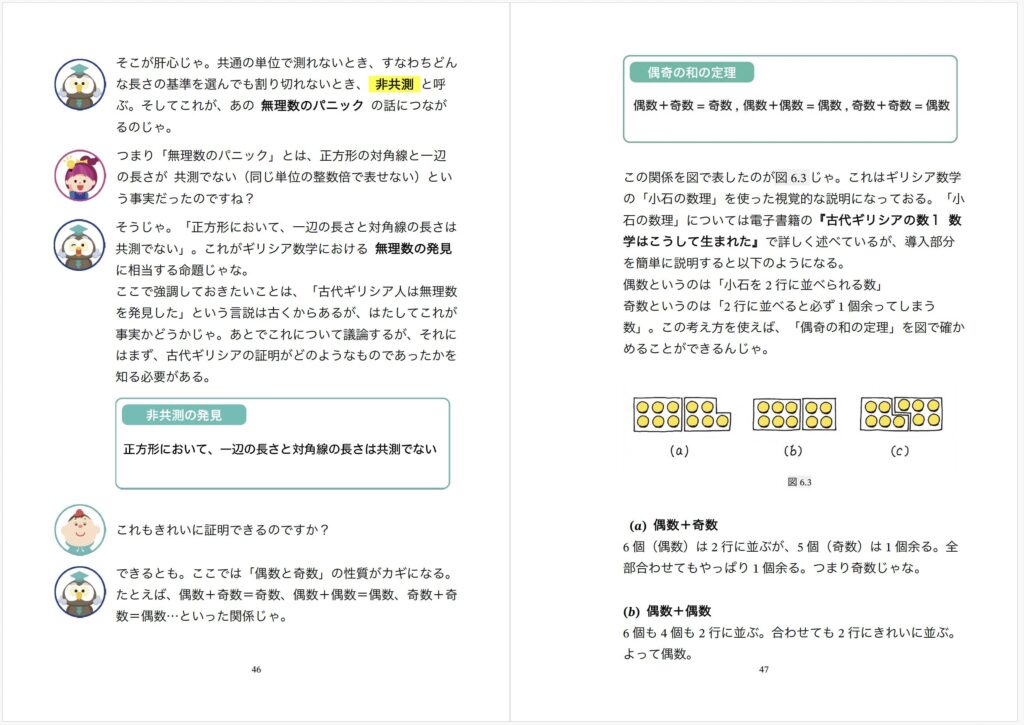

「共測」とは、2つの量を同じ基準で測れるということ。古代ギリシアでは、長さAとBが共通の単位でぴったり割り切れるとき、それを「共測(通約可能)」と呼びました。逆に、どんな単位を使っても割り切れない関係――それが「非共測」です。“測る”という行為の原点を、古代の視点で見つめてみましょう。

古代ギリシアの

“数の書き方”とは?

ギリシア人は10進法もアラビア数字も使わず、「アッティカ方式」と「アルファベット方式」という独自の記数法を使っていました。数の書き方は、文化や思想を映す鏡。いま私たちが当たり前に使う数字も、古代から続く“表現の歴史”の上にあるのです。数字の起源をたどる旅に出てみませんか?

SAMPLE

目次

1. 無理数のパニック

2.無理数が必要なわけ

3.量の単位と度量衡

4.古代ギリシアにおける量の捉え方

5.ピタゴラスの定理と古代ギリシアの思考

6.量の共測と非共測

7.ギリシア文明と数学の歩み

8.古代ギリシアの記数法

9.同次元の法則

10.まとめ