ポゥじいとめぐる「数」の旅

『古代ギリシアの数1 ー 数学はこうして生まれた』

数学はなぜ生まれたのか――。古代ギリシア人が考えた「数の物語」。古代ギリシアの数学に焦点を当て、自然や宇宙を理解する鍵である数学の起源、そして数に秘められた神秘性をひも解いていきます。文化や思想とも深く結びついて発展してきた数学の歴史をぜひお楽しみください 。

数学って、他の教科とちょっと雰囲気が違うと思わない?

たとえば歴史なら「何年に何が起きた」とか、ストーリーがある感じだけど、数学っていきなり訳の分からない公式を覚えさせられる気がしてさ。

確かに。「この式、なんのためにあるの?」って思うことあるかも。解こうとしている問題の目的が分からないっていうか…毎日の生活にはあまり関係ない気がするよね。数学がいろいろな技術の土台になっているっていうのは知ってるんだけど…。

なるほど。数学は他の教科と比べると、対象とするものや目的がはっきりしないと思うかもしれんのう。数学は“考える楽しみそのもの” なんじゃが…なかなかその魅力が伝わりづらいかもしれんのう。

それに数学って、いつも「間違っちゃいけない」って思わされるんだよね…。なんだか厳しくないですか?

うんうん。「数学的事実は普遍的な真実」ってイメージがあるよね。「1+2=3」とかって、いつの時代でも世界中どこでも同じ意味でしょ?歴史とかはその時代の倫理観や道徳観によって解釈が変わってくることがあると思うけど。

そうじゃな。数学の面白さを知ってもらうには…“普遍的な真実”だと思われてきた数学の歴史を知ることから始めるのが良いかもしれんな。まずは「数学がどのようにして生まれたか」について一緒に考えてみよう。

そもそも人間がどうやって数学を考え出したのかというと、最初は実用のためだったんじゃよ。たとえば農業が始まると、人が集まって村や都市ができてくる。そして都市が国になると、戦争や税金、建築なんかで、いろんな計算が必要になるじゃろ?そういうときに数学が役立ったんじゃよ。

たしかに、大きな神殿を建てるには測ったり計算したりが必要ですよね。灌漑とか、作物の管理にも数は欠かせないし。国が国として機能するためには、数学が必要だったんですね。

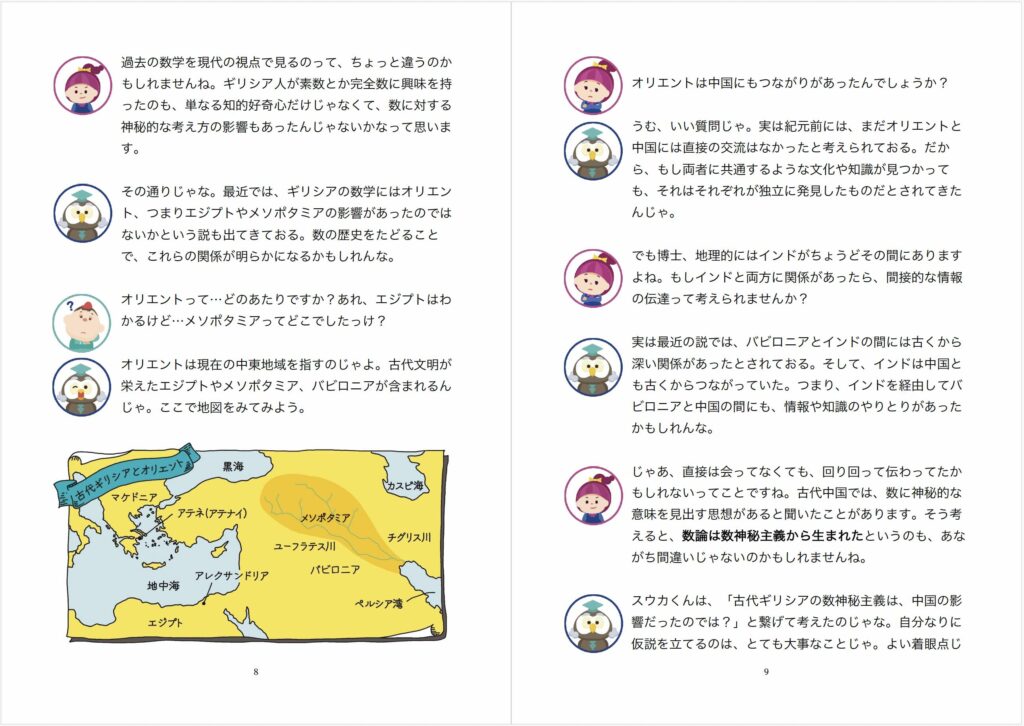

その通りじゃ。古代エジプト文明やメソポタミア文明でも高度で実用的な数学が発達していたことがわかっておる。その中でも、昔から「数学はギリシアで生まれた」と言われてきた。国家のために使われる特別な「技術」だった数学を、古代ギリシア人たちが整理して、体系的にまとめて「学問」にしたというわけじゃ。

数学の源流とされてきた古代ギリシアで、人々がどのように数学をとらえていたのかを詳しく紐解いていこう。

古代ギリシアの人達はどんな感覚で数学を扱ってたんだろう?数学のルーツをたどれるなんて、すっごく面白そう!

うんうん、知らないことばっかりでワクワクしてきた!ぼくも「数学の始まり」から、じっくり学んでみたいな!

この本の内容

数学はなぜ生まれたのか――。

古代ギリシア人が考えた「数の物語」をひも解く、やさしい数学史入門です。

本書は、公式や難解な定理ではなく、“そもそも数学はなぜ生まれたのか”という根源的な問いから出発します。古代ギリシア、バビロニア、エジプト…。文明の交差点で育まれた数学の原初の姿を、フクロウの数学博士ポゥじいとともに楽しく探訪していきます。

宇宙や自然の秩序と数を結びつけたピタゴラス学派、数学史に輝く名証明「素数は無限に存在する」の論理、累乗・無限級数の世界、多くの数学者を魅了した「完全数」など、数学の奥深さと広がりを味わえるテーマが続々登場します。ポゥじいと生徒の対話を通して、難解と思われがちな概念も自然に理解できる構成となっています。

『古代ギリシアの数 ー 数学はこうして生まれた』は、数学に苦手意識を持つ人にも、数の世界をあらためて味わいたい人にもおすすめの一冊。

数の誕生から始まる“知的冒険”を通して、「世界の見え方」が変わる一冊です。ポゥじいと一緒に数の世界を旅してみませんか?

主なトピック

ピタゴラス学派が考えた

数の世界

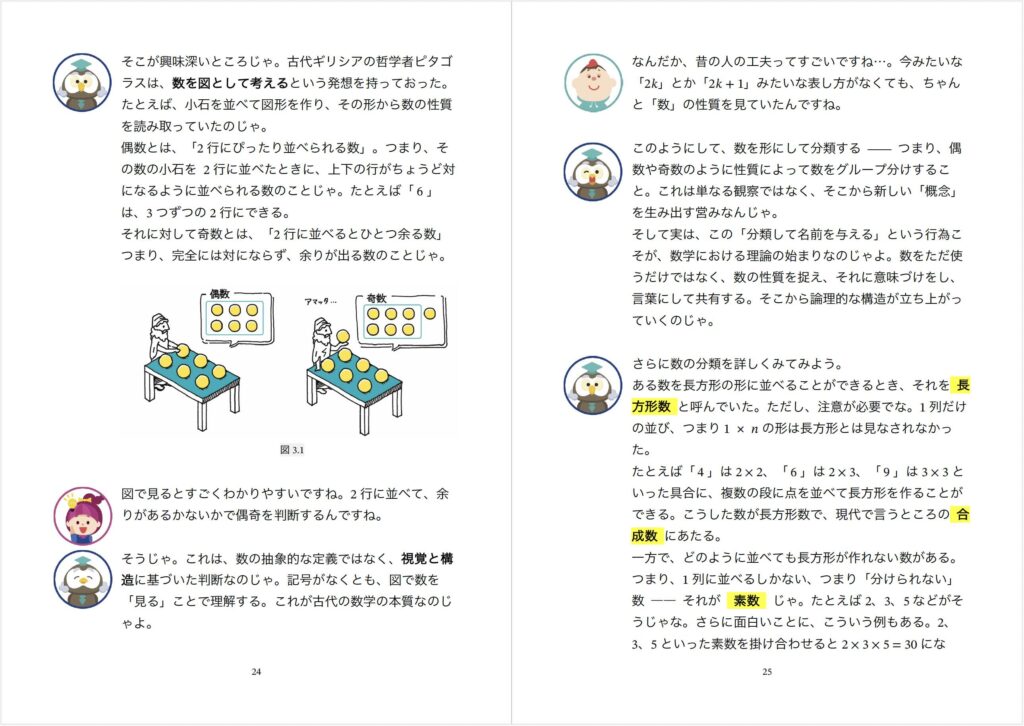

ピタゴラス学派は数を図形で分類し、偶数・奇数、長方形数・正方形数などの性質を視覚的に理解していました。割り算の原理や公約数の定理など、今では当たり前のように扱われている数の法則も、小石を並べた形でその性質を説明できます。あなたも古代ギリシアの「数の世界」を覗いてみませんか?

古代ギリシアの証明は

ひらめき型!?

まだ数式や記号がなかった時代、ギリシアの数学者たちは図と言葉を使って数のしくみを説明していました。図で数の構造を理解し証明する、その直感的なアプローチを体験してみましょう。形を使ったギリシアの証明と式を使った現代の証明、あなたはどちらの証明が好きですか?

論理の力で導かれた

ユークリッドの美しい証明

「素数は無限にある」… ユークリッドの『原論』に記された証明は、背理法を用いた論理的な美しい証明として知られています。図や直感だけでない、ギリシア数学の論理的な手法に迫ります。

数の神秘にひかれた

古代ギリシアの人たち

自然現象の背後には数の調和や構造の美しさが隠されています。古代の人々は「数」に“神聖な力”を見出し、宇宙や自然の秩序と結びつけました。「数」を通して世界の成り立ちを解き明かそうとしていたのです。神秘と論理の交差点をたどれば、数学の歴史がぐっと身近に感じられるはず!

SAMPLE

目次

1. 数論の源流 ― 数神秘主義から始まった?

2.数学の原初の姿は具体的で直感的だった?

3.数の分類とグノモン

4.三角数と平方数の不思議な関係

5.古代ギリシア人は数値計算が苦手だった?

6.小石の計算は平面から立体へ

7.古代ギリシアの「直感的な証明」

8.自然数の世界 ― ギリシア人の数の分類

9.最も美しい証明のひとつ ―「素数の無限性」

10.指数とギリシア人の視覚的証明

11.数学者を魅了した「完全数」

12.ギリシア人と数神秘主義

13.なぜ1 週間は7 日で1 年は365 日なのか

14.まとめ